2017年是新中产崛起的一年。他们是意气风发的一群人,努力追求有品质、有态度的生活,他们是各行各业的精英,是社会的中流砥柱。新中产的崛起对消费、经济和社会发展产生了巨大的拉动作用。

但同时,新中产也是夹缝中求生存的一群人。他们的年龄通常在25岁到40岁之间,买房、子女教育、赡养老人都集中在这一时间段,而且事业正处于上升期,在职场上面临升职和收入的双重压力,加班过劳又导致健康问题,无处不在的焦虑感成为新中产的显著特征。

最近,滴滴发布《2017年度城市交通出行报告》,该报告基于滴滴出行平台海量的轨迹数据、起终点数据等出行数据,把目光聚焦在新中产的另一个焦虑上:通勤焦虑。

新中产大多为收入不错的上班族,组成了城市通勤人群的大部分,通勤焦虑直接影响着新中产的生活品质。

新中产,你离通勤自由有多远?

无论是北京的三环四环五环,还是上海的内环中环外环,只要一到上下班的高峰时段,基本上就只能见到人头攒动、车水马龙的景象,公交车、地铁里更是一幅人挤人、排长龙的壮观场面。

不是在上班,就是在上班的路上,“舟车劳顿”已经成为新中产每天都要经历的痛。

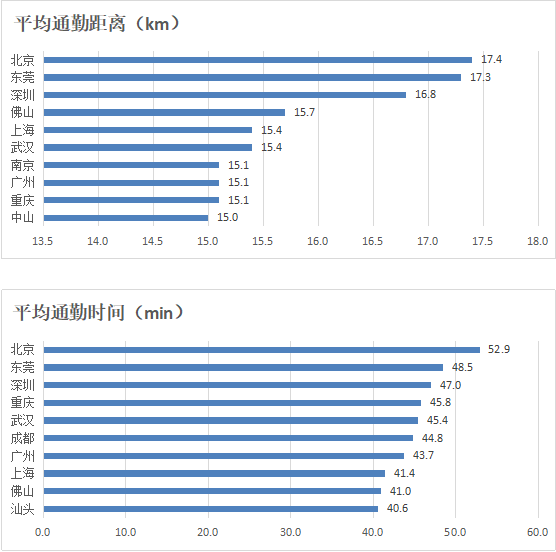

其中,北京的上班族最痛。北京是全国单程通勤最长的城市,居民上下班通勤平均距离17.4km,要知道北京的城市半径是31.7公里,这就意味着上一次班就等于走过1/4的北京城。东莞和深圳紧随其后,平均通勤距离分别为17.3公里和16.8公里。

从更直观的通勤时间来看,北京、东莞和深圳仍依次位列全国前三,北京的单程平均通勤时间更是达到52.9分钟。

|

居住区与工作区的普遍分离,是导致通勤时间和通勤距离较长的主要原因。

以北京为例,主要居住区在五环外的天通苑、燕郊、大兴和通州等地,而工作区则集中在中关村、西二旗、望京和国贸。居住区与工作区处于分离状态,让北京的通勤者经历着最漫长、最拥挤的上班路。

当然,上班最长的距离不是从城市的东边到西边,而是从一个城市到另一个城市。

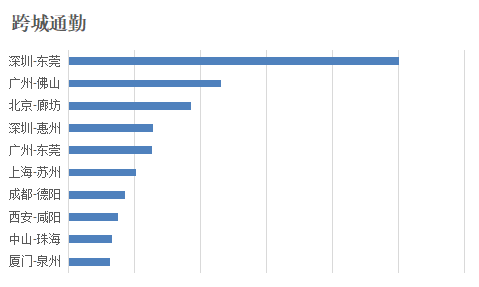

因为一线城市高不可攀的房价,越来越多的新中产不得不过上“双城生活”。报告指出,过去一年,在滴滴平台上,城际间的通勤日趋普及。京津冀、长三角和珠三角三个地区的城际通勤增长了186%。

在跨城通勤量排行榜上,多个珠三角城市跃居前十,“深圳—东莞”、“广州—佛山”和“北京—廊坊”成为热门的城际通勤线路。

|

通勤最不友好的城市盘点,你奋斗的城市上榜了吗?

通勤时长并不能完全反映一个城市的通勤情况,还要考虑到通勤的靠谱程度——即为保证准时到达上下班目的地,每公里行程需要预留的时间。

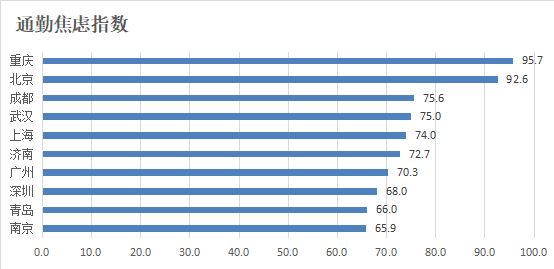

根据平均通勤时间和通勤的可靠性程度,滴滴在报告中提出一个量化的“通勤焦虑指数”:数字越高,代表人们的通勤焦虑程度越高,意味着城市的通勤状况越差。

虽然北京在通勤时间和通勤距离上都位居全国第一,但在通勤焦虑度排行中,北京并不是第一,重庆非常意外的以95.7分排在全国之首。

这是因为,虽然重庆以45.8分钟的平均通勤时间仅列全国第四位,但重庆的“通勤可靠性”更加不容乐观。通俗来讲,住在重庆的人们为保证准时上班,每公里需要预留出更长的规划时间。北京以92分排在通勤焦虑指数的第二位,成都、武汉和上海紧随其后。

所以总结下来,工作在重庆的通勤者上下班最为焦虑。

|

通勤焦虑,至少给新中产带来两方面的危害:

一是长时间通勤,意味着没有多余的时间来安排个人生活。回到家只能吃饭睡觉,根本没有时间追求自己的兴趣爱好,更别提参加任何健身活动。长此以往,必将损害身体健康。

二是通勤焦虑不仅影响生活质量,还会降低工作质量。一大早起床,排队挤车,堵在路上……早高峰一路恶战,还没到公司精力就消耗殆尽,哪里还有心情认真工作。

以目前的城市状况而言,通勤焦虑暂时很难得到缓解,新中产只能依靠强大的心理素质继续承受。毕竟,哪个新中产不是一边焦虑着,一边奋斗着。

(文中数据来源:滴滴出行《2017年度城市交通出行报告》)

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号